|

| «Jack Layton, lors de son discours après la diffusion des résultats de l'élection du 2 mai dernier.» Photo: Ivanoh Demers, La Presse |

Changement

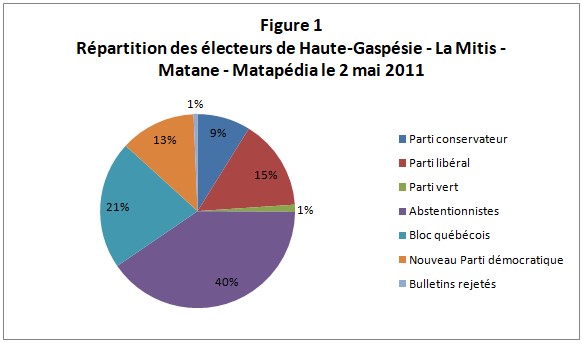

Nous apprenions le soir du 2 mai 2011 que la circonscription de Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine n'a pas échappé à la «vague orange». Fort du charisme de son chef, Jack Layton, le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD), Philip Toone, fut élu avec 33,8% des suffrages valides. Cela représentait une mince avance de 2,1% ou 777 votes sur son principal adversaire, le bloquiste Daniel Côté. Les néodémocrates n'avaient obtenu que 7% des voix en 2008.

Le peuple québécois commence tout juste à mesurer les conséquences des dernières élections fédérales. Songeons à Harper majoritaire, à la crise au Parti québécois et à la faiblesse ou simple inexpérience de la députation néodémocrate.

Continuité

Un examen détaillé des résultats montre néanmoins la reproduction des clivages géographiques, ethniques et linguistiques en Gaspésie et aux Îles. Ainsi, le sentiment d'appartenir au Canada devient plus vif à la frontière néo-brunswickoise. Pendant que la majorité francophone appuyait tièdement le Bloc québécois, les options fédéralistes engrangeaient un score quasi soviétique chez les anglophones et l'abstention concernait environ 80%(2) des autochtones. C'est à la fois l'usure du Bloc parmi les francophones, le rejet massif du nationalisme québécois au sein des minorités et la personnalité du «bon Jack» Layton - sans véritable offre pour le Québec - qui donnèrent la victoire au NPD.

Le peuplement de la région est relativement ancien et diversifié: Micmacs, Acadiens, Loyalistes, Jersiais, Canadiens français, etc. Chaque communauté possède ses institutions. Nous relevions à l'instant les visions contrastées du pays qui en émanent. Il est remarquable que les électeurs inscrivent leurs choix dans la mémoire longue des peuples. L'analyste, cependant, est en droit de se demander si les groupes évoluant dans une telle mosaïque arrivent à se parler.

Rupture

Il existe plusieurs modèles d'intégration sociale. Le néolibéralisme travaille à l'effacement des nations au profit des seuls droits individuels et intérêts économiques. Cette logique a plus de ramifications qu'on ne se l'imagine quand on considère le positionnement centralisateur et chartiste du NPD. Les aspects politiques de la vie humaine ont été gravement minorés dans les livres d'histoire(3), puis délibérément occultés à l'école(4). Comme la plante privée de lumière, les projets collectifs s'étiolent, tandis que les jeunes lorgnent «l'international». À peine 53,8% des électeurs gaspésiens et madelinots sont allés aux urnes le 2 mai, 62,9% à travers le Canada, ce qui correspond à un véritable décrochage citoyen.

Il y a aujourd'hui un développement plus inquiétant que les traditionnels clivages ethnolinguistiques. Margaret Thatcher nia un jour l'existence de la société! Nous craignons par-dessus tout que l'avancement d'un libéralisme monochrome, si bien illustré au Québec par cette «vague orange» surgie de nulle part, ne se fasse au prix d'une perte de repères culturels. Les futures générations seront-elles coupées d'un riche patrimoine?

Cette analyse est une version remaniée de notre texte paru sur le site Internet du quotidien Le Soleil de Québec le 6 novembre 2011.

Notes

(1) J'ai accordé à ce propos une entrevue à la radio CFIM des Îles-de-la-Madeleine le 8 novembre 2011. «L'heure d'ici» est une émission d'information du midi animée par Pierre Aucoin.

(2) Sur le territoire de la réserve de Listuguj, par exemple, 1139 des 1385 électeurs n'ont pas voté la journée du 2 mai (82,2%). Canada, Élections Canada, Résultats officiels du scrutin. Quarante et unième élection générale 2011, [En ligne] http://www.elections.ca/scripts/ovr2011/defaultf.html (Page consultée le 26 août 2016).

(3) Pour ne citer que trois ouvrages synthèses: Histoire du Québec contemporain (1979, rééditée en 1989), Histoire de la Gaspésie (1981, rééditée en 1999) et Histoire des Îles-de-la-Madeleine (2003).

(4) Antoine Robitaille, «Cours d'histoire épurés au secondaire, Québec songe à un enseignement ''moins politique'', non national et plus ''pluriel''», Le Devoir, 27 avril 2006, p. A1 et A8, [En ligne] http://www.ledevoir.com/societe/education/107695/cours-d-histoire-epures-au-secondaire (Page consultée le 4 septembre 2016).

Lectures suggérées

Pierre Drouilly, «L'élection fédérale de 2011 au Québec. Un ''OVNI'' électoral», dans Miriam Fahmy, sous la dir., L'état du Québec 2012, Montréal, Boréal, 2012, p. 110-118. ISBN: 978-2-7646-2162-2.

Richard Nadeau et Éric Bélanger, «Comment expliquer la vague orange du 2 mai au Québec?», dans Miriam Fahmy, sous la dir., L'état du Québec 2012, op. cit., p. 119-125.